暗号資産(仮想通貨)の新しい活用方法として注目を集めている「レンディング」は保有している暗号資産を貸し出すことで、利息収入を得られるサービスです。

この記事では、最大年利11%の暗号資産レンディングサービス「貸とく」について、具体的なサービス内容、メリット・デメリット、そして実際の始め方まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。

- 「貸とく」の基本情報と高利回りの仕組み

- 「貸とく」のメリット・デメリット

- 「貸とく」の始め方と注意点

暗号資産レンディングサービス「貸とく」とは?運営会社と基本情報を解説

運営会社情報

| サービス名 | 貸とく |

| 運営会社 | 株式会社Gaia |

| 設立日 | 2017年5月18日 |

| 資本金 | 127,500,000円(資本準備金含む) |

株式会社Gaiaは、DeFi(分散型金融)プロジェクト「LOCKON(ロックオン)」の関連会社で、日本での開発を担当する企業です。

この「LOCKON(ロックオン)」には本田圭佑氏のKSK Angel Fundや三井住友海上キャピタル、FlickShot(フリックショット)、YT Fund(YTファンド)、Arriba Studio(アリーバスタジオ)、Hyperithm(ハイパーリズム)、FOUR SIS & CO.(フォーシスアンドカンパニー)、グローバル・ブレインなどが投資している。

「貸とく」のサービス概要:保有暗号資産を預けて収益を得る

「貸とく」の魅力は、あなたが持っている暗号資産を預けるだけで、難しい取引や操作をしなくても自動的に利息収入(貸借報酬)が得られることです 。専門知識がなくても、「貸とく」が代わりにDeFi(分散型金融)という仕組みで運用してくれるので、「手間なく資産を増やしたい」「暗号資産で安定した収入が欲しい」という方に、簡単な資産運用の方法を提供しています 。

「貸とく」レンディングの主な特徴:DeFi活用とオンライン完結

「貸とく」の暗号資産レンディングの大きな特徴は、DeFi(分散型金融)プロトコルを活用して収益を生み出すモデルを採用している点です 。ユーザーから預かった暗号資産をDeFiで運用することで、高い利回りの実現を目指しています。

また、申し込みから暗号資産の預け入れ、そして出金(返還申請)に至るまでの全ての手続きがオンライン上で完結するように設計されており、手軽に始められる点も特徴の一つです 。

「貸とく」のレンディング:最大年利11%の仕組みとサービス詳細

次に、「貸とく」のレンディングサービスが、どのようにして最大年利11%という高い利回りを実現しているのか、その仕組みやサービスの詳細について説明していきます。

対応暗号資産と期待年利:USDC・USDT・DAIで年利11%

「貸とく」でレンディング対象となっている主な暗号資産と、提示されている期待年利(APY)は以下の通りです 。

| 暗号資産 | 期待年利(APY) | 対応ネットワーク |

|---|---|---|

| USDC (USD Coin) | 11% | Polygon, Arbitrum, Ethereum |

| USDT (Tether) | 11% | Polygon, Arbitrum, Ethereum |

| DAI (Dai Stablecoin) | 11% | Polygon, Ethereum |

| WBTC (Wrapped Bitcoin) | 2.5% | Arbitrum, Ethereum |

| WETH (Wrapped Ether) | 3.5% | Arbitrum, Ethereum |

特に、米ドルなどの法定通貨と価値が連動するステーブルコインであるUSDC、USDT、DAIに対して年利11%という水準は、日本の暗号資産レンディング市場において非常に競争力が高く、「貸とく」の大きな魅力です 。

なお、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)をレンディングする際には、それぞれWBTCやWETHといったラップド(Wrapped)形式での提供が必要となる点に注意が必要です 。これは、これらの資産をDeFiプロトコルで直接運用するためです 。

「貸とく」が高利回りを生み出すDeFiレンディング戦略

「貸とく」が高い利回りを実現できるのは、DeFi(分散型金融)の活用があります 。ユーザーから預かった暗号資産を、様々なDeFiプロトコルで運用することで収益機会を追求しています。DeFi市場は、一般的な金融市場と比較して高い利回りが期待できる場合がある一方で、その複雑性やリスクも伴います。

「貸とく」は、ユーザーに代わってこれらのDeFi運用を行い、得られた収益の一部を貸借報酬としてユーザーに還元する仕組みです。「貸とく」自身も、DeFiプロトコルから得る利回りとユーザーに支払う年利との差額(スプレッド)を収益源の一つとしていると考えられます 。

貸出期間と最低数量:1ヶ月自動更新、ステーブルコインは10,000単位から

「貸とく」の標準的な貸出契約期間は1ヶ月間です 。ユーザーから資産返還の申し出がない限り、契約は1ヶ月ごとに自動更新される仕組みとなっています 。

最低貸出数量は以下の通りです 。

| 暗号資産 | 最低貸出数量 |

|---|---|

| USDC | 10,000 USDC |

| USDT | 10,000 USDT |

| DAI | 10,000 DAI |

| WBTC | 0.06 WBTC |

| WETH | 2 WETH |

ユーザー資産の保護体制:マルチシグ採用と送金先ホワイトリスト管理

「貸とく」は、ユーザー資産の保管に関して、マルチシグネチャ(マルチシグ)ウォレットを採用しています 。マルチシグウォレットは、取引実行に複数の暗号署名を要求することで、リスクを低減するセキュリティ対策です 。

加えて、資産返還時の送金先アドレスに対してホワイトリスト管理を導入しています 。これにより、ユーザーは事前に承認された自身のウォレットアドレスにのみ資金を引き出すことができ、不正なアドレスへの誤送金や不正出金を防ぐ体制を整えています 。

「貸とく」レンディングを活用する3つの主要メリット

「貸とく」のレンディングサービスを利用することの、主な3つのメリットを紹介します。

メリット1:ステーブルコインで国内最高水準の年利11%を追求

最大のメリットは、やはり高い利回りです。特にUSDC、USDT、DAIといったステーブルコインに対して年利11%という利率は、国内の他のレンディングサービスと比較しても非常に高い水準であり、効率的に資産を増やしたいユーザーにとって大きな魅力となります 。

メリット2:貸借報酬を自動で元本組入!手間なし複利運用

「貸とく」では、毎月受け取る貸借報酬(利息)が自動的に元本に組み入れられ、翌月からは利息が加算された新たな元本で運用が行われます 。これにより、ユーザーは特別な手続きをすることなく、複利効果を享受しながら資産を育てていくことができます。いわゆる「ほったらかし運用」で、手間をかけずに長期的な資産形成を目指せるのは大きな利点です 。

メリット3:オンラインで全て完結するシンプルな申込・運用プロセス

「貸とく」のサービスは、申し込みから暗号資産の預け入れ、運用状況の確認、そして出金(返還申請)に至るまで、全ての手続きがオンライン上で完結するように設計されています 。複雑な手続きや来店は不要で、デジタルに慣れ親しんだユーザーにとっては、手軽かつスピーディーに利用を開始できる点がメリットと言えます。

「貸とく」での暗号資産レンディングの始め方3ステップ

ここまで「貸とく」のサービス内容やメリット・デメリットを見てきましたが、実際に利用を開始する手順はどのようになっているのでしょうか。ここでは、具体的な始め方を3つのステップで分かりやすく解説します。

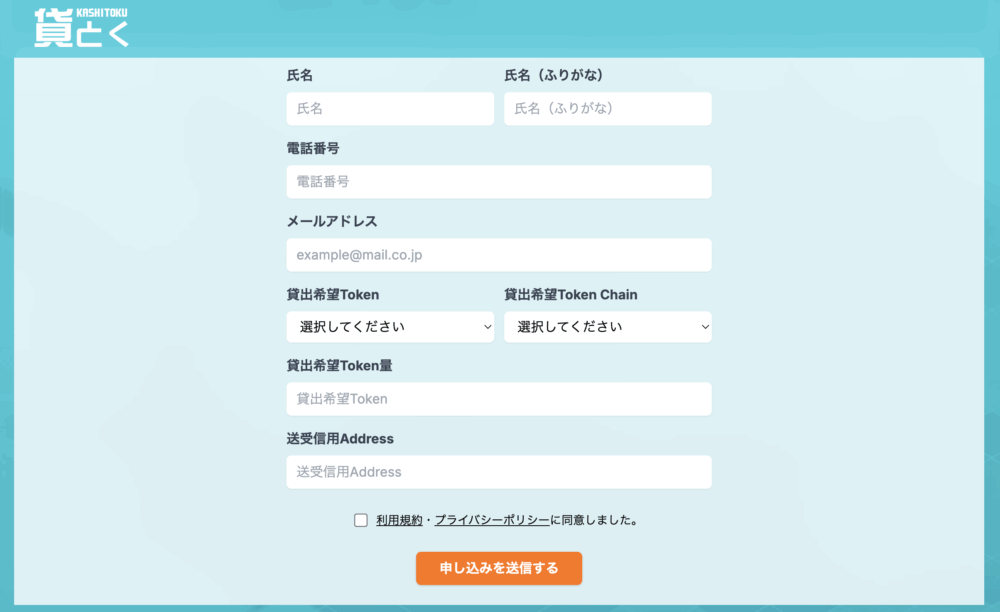

ステップ1:公式サイトから「貸とく」レンディングを申し込む

まず、「貸とく」の公式サイトにアクセスし、レンディングサービスの申し込みを行います。画面の指示に従って、氏名、メールアドレスなどの必要情報を入力し、アカウント登録を進めます。本人確認手続きが必要になる場合もありますので、事前に準備しておくとスムーズです。

ステップ2:指定アドレスへ対象の暗号資産を送付(預入)する

申し込みが完了し、アカウントが有効化されると、「貸とく」から暗号資産の預入先アドレスが指定されます。ご自身が保有しているウォレットや取引所から、レンディングしたい暗号資産を、指定されたアドレス宛に送付します。送付する際には、アドレスの入力ミスがないよう、QRコードのスキャンやコピー&ペーストを活用し、細心の注意を払いましょう 。また、送金するブロックチェーンネットワーク(Polygon, Arbitrum, Ethereumなど)も間違えないように確認が必要です 。

ステップ3:レンディング開始!運用状況と貸借報酬の確認

指定アドレスへの暗号資産の着金が確認されると、レンディングが開始されます。運用状況や受け取った貸借報酬は、「貸とく」のプラットフォーム上で確認できるようになるのが一般的です。貸借報酬は毎月計算され、自動的に元本に組み入れられて複利運用されます 。

まとめ:「貸とく」での暗号資産レンディング。

「貸とく」のレンディングサービスの主な強みは、ステーブルコインで年利11%という国内最高水準の利回りを追求できる点 、そして貸借報酬が自動で元本に組み入れられる手間なしの複利運用が可能な点です 。また、オンラインで全ての手続きが完結するシンプルな利用プロセスも魅力です 。